SLA, identificato nuovo potenziale approccio terapeutico contro le cellule gliali

I risultati della ricerca, coordinata dall’Università Statale di Milano in collaborazione con l’Università di Genova e finanziata da AriSLA, indicano il riposizionamento di un farmaco antiasmatico come nuovo possibile approccio terapeutico per la SLA. La pubblicazione su British Journal of Pharmacology

Milano, 27 maggio 2024 – Uno studio preclinico getta le basi per il potenziale riposizionamento di montelukast, farmaco antiasmatico ampiamente utilizzato in clinica, come nuovo possibile approccio terapeutico per il trattamento della SLA.

Il progetto di ricerca sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica “GPR17ALS-1” è coordinato da Marta Fumagalli, professoressa associata di Farmacologia dell’Università degli Studi di Milano, in collaborazione con Tiziana Bonifacino, ricercatrice del Dipartimento di Farmacia dell’Università di Genova e partner del progetto, e finanziato da AriSLA – Fondazione italiana di ricerca per la SLA ETS. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista scientifica British Journal of Pharmacology.

“La SLA è la forma più comune di malattia neurodegenerativa che colpisce i motoneuroni, ovvero le cellule nervose localizzate nella corteccia cerebrale e nel midollo spinale che controllano i muscoli, causando la progressiva paralisi della muscolatura volontaria. Ad oggi, non sono disponibili terapie in grado di contrastare efficacemente la progressione della malattia” spiega la prof.ssa Fumagalli.

“Inoltre, studi recenti hanno dimostrato che la degenerazione dei motoneuroni nella SLA è strettamente associata a una disfunzione precoce delle cellule gliali, le cellule non neuronali del sistema nervoso fondamentali per il corretto funzionamento dei neuroni. Queste includono gli oligodendrociti, che avvolgono e proteggono i processi neuronali con la guaina mielinica, e microglia e astrociti, che regolano finemente l’attività e la plasticità neuronale”, prosegue Fumagalli.

“Nella malattia si osservano una perdita precoce di oligodendrociti mielinizzanti e un difetto nel differenziamento dei loro precursori, unitamente ad alterazioni di microglia e astrociti, che sostengono la neuroinfiammazione che accompagna la progressione della malattia – continua Tiziana Bonifacino – Contrastare le alterazioni a carico delle cellule gliali può quindi proteggere i motoneuroni dalla degenerazione e rallentare il decorso della patologia”.

Utilizzando il modello murino con mutazione SOD1G93A che riproduce le principali manifestazioni cliniche della patologia, lo studio dimostra che la somministrazione di montelukast a partire dall’insorgenza dei primi sintomi, induce un miglioramento significativo della sopravvivenza e delle funzioni motorie dei modelli murini di sesso femminile rispetto ai controlli, mentre il miglioramento non è osservabile nel sesso maschile. Ciò si traduce in un rallentamento significativo della progressione della malattia e in un miglioramento delle abilità motorie.

“L’interesse verso montelukast deriva da una serie di studi condotti in precedenza nel nostro laboratorio, che ne avevano dimostrato una funzione protettiva nei confronti di altri modelli neurodegenerativi,” approfondisce Maria Pia Abbracchio, responsabile del laboratorio di Farmacologia Cellulare e Molecolare della Trasmissione purinergica dell’Università degli Studi di Milano. Più nello specifico, uno studio precedente (Bonfanti E et al., IJMS 2020), svolto dallo stesso team di ricerca, grazie ad un primo progetto pilota finanziato da AriSLA, aveva evidenziato la capacità del farmaco di ripristinare la corretta maturazione di precursori degli oligodendrociti agendo sui recettori GPR17, in un modello in vitro recante la mutazione SOD1G93A.

Su queste basi, nello studio appena pubblicato i ricercatori hanno anche indagato i meccanismi molecolari alla base degli effetti protettivi osservati nei modelli murini femmina che presentavano la mutazione SOD1G93A, dopo la somministrazione del farmaco.

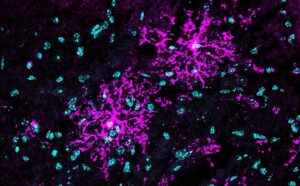

“Nel midollo spinale degli animali di sesso femminile, montelukast è in grado di ripristinare la maturazione degli oligodendrociti a cellule mielinizzanti e di contrastare la risposta infiammatoria dannosa di microglia e astrociti, indirizzandoli verso un profilo rigenerativo – spiega Stefano Raffaele, assegnista di ricerca dell’Università degli Studi di Milano, primo autore dello studio – Questo contribuirebbe a creare un ambiente locale permissivo nel midollo spinale, favorendo i processi riparativi e preservando l’integrità dei motoneuroni”.

“I risultati appena pubblicati ci incoraggiano ad ampliare gli studi dell’efficacia di montelukast in modelli sperimentali umani di SLA, come gli organoidi, modelli cellulari tridimensionali, che consentirebbero di applicare un approccio di medicina personalizzata e di precisione, fondamentale per meglio indagare i meccanismi di variabilità individuale della malattia e di risposta al farmaco, che tenga conto anche delle differenze di sesso”, conclude Marta Fumagalli.

AriSLA esprime soddisfazione per gli interessanti risultati emersi dallo studio “GPR17ALS-1”, che confermano l’altissima qualità della ricerca supportata dalla Fondazione, impegnata dal 2008 a supportare ricerca d’eccellenza per contribuire a individuare soluzioni terapeutiche efficaci per i pazienti.