Beta-bloccanti per curare l’ipertensione: elevato rischio di scompenso cardiaco per le donne in caso di infarto

Un nuovo studio ha esaminato in che modo il sesso dei pazienti che fanno uso di questi farmaci può influire in caso di infarto del miocardio, mostrando un rischio più elevato tra le donne

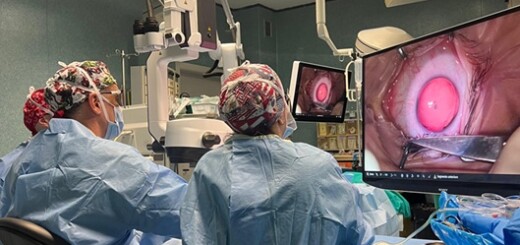

Bologna, 20 luglio 2020 – Le donne che assumono farmaci beta-bloccanti per il trattamento dell’ipertensione senza avere precedenti di malattie cardiovascolari sono più a rischio di essere colpite da scompenso cardiaco dopo aver subito un infarto del miocardio. È quanto rivela un nuovo studio pubblicato sulla rivista Hypertension e guidato da ricercatori dell’Università di Bologna.

I beta-bloccanti sono farmaci che riducono la pressione arteriosa. Nonostante oggi non siano più considerati un trattamento di prima linea, vengono comunque prescritti molto frequentemente a persone in età adulta con ipertensione arteriosa, condizione che è tra le cause principali delle patologie cardiovascolari.

Le linee guida oggi in uso per le terapie con questo tipo di farmaci non fanno differenza tra uomini e donne. In questo nuovo studio i ricercatori hanno però analizzato gli effetti della terapia beta-bloccante su uomini e donne e la successiva incidenza di scompenso cardiaco dopo un infarto, dimostrando che il sesso dei pazienti può avere un ruolo determinante.

“Le ricerche realizzate in passato sugli effetti dei farmaci beta-bloccanti si basavano su studi in cui i partecipanti erano in maggioranza uomini: noi abbiamo invece cercato di esaminare in che modo il sesso dei pazienti che fanno uso di questi farmaci può influire sulle complicanze di un infarto del miocardio, specificamente sullo scompenso cardiaco, che a tutt’oggi determina la morte di circa un paziente su quattro”, spiega Raffaele Bugiardini, professore di Malattie dell’apparato cardiovascolare all’Università di Bologna che ha guidato il gruppo di ricerca.

“Le donne sono storicamente sottorappresentate nella maggior parte degli studi clinici sull’ipertensione arteriosa; è invece importante che in futuro ci sia una partecipazione equa di pazienti maschi e femmine, in modo da fare luce sulle disparità esistenti e sui trattamenti da mettere in campo di conseguenza: è tempo di realizzare che le donne non sono dei piccoli uomini, e che quindi necessitano di interventi medici differenziati”, prosegue Bugiardini.

Gli studiosi hanno analizzato i dati di 13.764 pazienti in 12 paesi europei, tutti con una diagnosi di ipertensione arteriosa e nessuna precedente storia di malattie cardiovascolari.

Gli esiti dello studio hanno mostrato che le donne ricoverate in ospedale per infarto del miocardio hanno in media un rischio del 4,6% maggiore rispetto agli uomini di sviluppare uno scompenso cardiaco acuto. Inoltre, le donne colpite dalla tipologia più grave di infarto del miocardio, noto come STEMI (Infarto miocardico con elevazione del segmento ST), hanno una probabilità ancora maggiore rispetto agli uomini – più alta del 6% – di sviluppare uno scompenso cardiaco.

Se si considera che la mortalità di tutti i pazienti (uomini e donne) che hanno sviluppato uno scompenso cardiaco dopo l’infarto risulta essere circa sette volte maggiore di quelli che dopo l’infarto non hanno avuto scompenso cardiaco, si capisce come per le donne questo fattore può incidere in modo determinante sulla loro sopravvivenza.

“Questi risultati suggeriscono che è necessario rivedere l’utilizzo di terapie con farmaci beta-bloccanti per le donne con ipertensione arteriosa che non abbiano una storia di patologie cardiovascolari – dice il prof. Bugiardini – La pressione arteriosa sanguigna delle pazienti potrebbe essere regolata in altri modi, utilizzando farmaci di altro tipo e, naturalmente, attraverso la dieta e l’esercizio fisico”.

Per quanto riguarda le cause di questa differenza tra uomini e donne che utilizzano farmaci beta-bloccanti, non ci sono ancora risposte certe. “Ci sono certamente fattori che devono essere studiati in modo più approfondito per arrivare a capire le motivazioni alla base di questa disparità: è possibile che l’aumento del rischio di scompenso cardiaco per le donne sia dovuto ad un’interazione tra l’assetto ormonale e la terapia beta-bloccante – suggerisce Bugiardini – Queste pazienti sono trattate a piene dosi per la terapia ipertensiva; quando si crea una drastica diminuzione della funzione cardiaca a seguito dell’infarto miocardico, la dose di beta-bloccante è eccessiva, specialmente per le donne, che sono meno tolleranti perché hanno un maggior assorbimento del farmaco e una minore distribuzione, legata alla loro superficie corporea”.

Oltre al problema specifico dello sviluppo di scompenso cardiaco e della conseguente eccesiva mortalità nelle donne affette da infarto cardiaco, gli esiti di questa ricerca mettono in luce anche un altro tema più generale: l’importanza delle differenze di sesso negli studi di ricerca clinica. Le donne, infatti, sono storicamente sottorappresentate in questo tipo di ricerche, con conseguenze che possono rivelarsi molto pericolose per la loro salute.

“Non conoscere in che modo la risposta ai farmaci può variare in base al sesso dei pazienti e quali siano i meccanismi che possono portare le donne a morire di infarto più di frequente rispetto agli uomini è un’inaccettabile mancanza e un’opportunità persa per costruire un welfare migliore e una comunità con un più elevato livello di salute – conferma Bugiardini – La ricerca biomedica su questi temi deve ancora compiere degli importanti passi in avanti: tenere in considerazione il possibile ruolo del sesso nelle ricerche cliniche può infatti essere un elemento decisivo, in grado di salvare la vita di molte donne”.

Lo studio è stato pubblicato su Hypertension, rivista dell’American Heart Association, con il titolo “Prior Beta-Blocker Therapy for Hypertension and Sex-Based Differences in Heart Failure Among Patients With Incident Coronary Heart Disease”.

La ricerca è stata guidata un gruppo di studiosi coordinato dal professor Raffaele Bugiardini insieme a Olivia Manfrini e Edina Cenko del Dipartimento di Medicina specialistica, diagnostica e sperimentale dell’Università di Bologna. Hanno partecipato inoltre studiosi di machine learning dell’Università di Cambridge (Regno Unito) e dell’Università della California Los Angeles (USA), insieme a studiosi di cardiologia dell’Università di Leeds (Regno Unito), dell’Università di Belgrado (Serbia), dell’Università di Zagabria (Croazia) e dell’Università Santi Cirillo Metodio (Macedonia del Nord).