Patologie neurodegenerative: identificati due meccanismi coinvolti nell’esordio di malattie come SLA e Alzheimer

Studio dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. I risultati sono stati pubblicati sulle prestigiose riviste scientifiche ‘EMBO Reports’ e ‘Cell Stress & Chaperones’

Modena, 25 marzo 2021 – Il gruppo di ricerca guidato dalla prof.ssa Serena Carra dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ha da poco pubblicato su due prestigiose riviste scientifiche, ‘EMBO Reports’ e ‘Cell Stress & Chaperones’, i risultati di uno studio che ha identificato due meccanismi che possono contribuire allo sviluppo di malattie neurodegenerative molto complesse come la Sclerosi Laterale Amiotrofica, l’Alzheimer, la demenza frontotemporale o alcune forme di miopatie.

In particolare, sono state identificate alcune proteine coinvolte nella risposta delle cellule a condizioni di stress, quali agenti ossidanti, aumento della temperatura, infezioni virali o esposizione a metalli pesanti. Quando sono esposte a un fattore di stress le cellule, infatti, riorganizzano rapidamente le loro funzioni al fine di rispondere e adattarsi al cambiamento.

Questa riorganizzazione include la rapida produzione di nuove proteine ed acidi nucleici (i mattoni del DNA e dell’RNA) che vengono assemblati in strutture subcellulari non delimitate da membrana dette organelli senza membrana, come ad esempio i granuli da stress ed i nucleoli. Alterazioni della composizione, funzionalità e struttura di questi piccoli organelli intracellulari possono portare nel tempo alla formazione di aggregati che contribuiscono alla morte della cellula stessa.

Supportato da Fondazione AriSLA, Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale e Banca D’Italia, il gruppo di ricerca della prof.ssa Serena Carra, composto da giovani ricercatori under 35, ha individuato due meccanismi indispensabili affinché la cellula risponda in modo corretto in condizioni di stress.

Il primo meccanismo coinvolge due proteine, HSP90 e DYRK3, necessarie per garantire che i granuli da stress vengano smantellati correttamente nel periodo di recupero dopo lo stress per permettere alle cellule di riprendere la loro normale attività. In pazienti affetti da SLA i livelli di espressione di DYRK3 sono risultati molto ridotti. Il secondo meccanismo individua un’ulteriore proteina, la listerina1, ed il sistema che controlla la corretta funzionalità dei ribosomi (molecole deputate alla sintesi delle proteine) come responsabili della maggiore vulnerabilità dei nucleoli alle condizioni di stress esterne.

“Siamo soddisfatti – commenta la prof.ssa Carra – di aver aggiunto conoscenza in un campo in cui in realtà sappiamo ancora molto poco, ovvero come mutazioni genetiche e fattori ambientali portano alla morte cellulare e allo sviluppo delle patologie neurodegenerative. Dagli ultimi risultati raggiunti, frutto di anni di lavoro costante e dedizione, deriveranno futuri esperimenti volti a dimostrare se l’uso di composti chimici che agiscono sui bersagli molecolari individuati possano effettivamente migliorare la resistenza cellulare. Queste risposte contribuiranno a porre le basi per il disegno di trattamenti terapeutici basati sull’uso di ‘cocktail’ di composti. Sono convinta che soltanto l’integrazione della ricerca di base con la ricerca traslazionale, il drug design e la collaborazione con medici e pazienti ci permetterà di compiere nuovi passi in avanti. Per questo ringrazio tutti i soggetti che ci hanno sostenuto e hanno contribuito al raggiungimento di questo traguardo”.

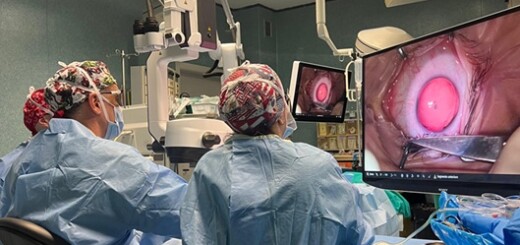

Il Rettore dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, prof. Carlo Adolfo Porro, sottolinea: “Ricerche di questa portata non sarebbero state possibili senza l’utilizzo di microscopia confocale avanzata, usufruendo di strumentazioni di punta e del supporto tecnico specializzato disponibili presso il CIGS – Centro Interdipartimentale Grandi Strumenti, di cui dispone Unimore. L’acquisto di tali strumentazioni è stato possibile grazie al cofinanziamento dell’Ateneo, della Fondazione di Modena e, in particolare, del progetto Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022, attribuito al Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze di Unimore”.

Fondazione AriSLA, tra gli enti finanziatori del progetto di ricerca, esprime soddisfazione per questi ultimi progressi scientifici. “Siamo lieti di aver contribuito a questo importante studio – afferma il Presidente Mario Melazzini – che testimonia l’importanza di sostenere la migliore ricerca italiana: il nostro impegno è continuare a darle fiducia, consapevoli che da essa derivino risposte concrete per sconfiggere la malattia”.

Il responsabile scientifico di AriSLA, Anna Ambrosini, aggiunge: “Da sempre crediamo che investire in ricerca di base sia fondamentale perché ci permette di andare alla radice della malattia e comprenderne la patogenesi. Grazie ad ogni nuovo tassello scoperto potremo arrivare a completare il complesso puzzle della SLA”.

I risultati raggiunti dal team di ricerca italiano sono frutto di una collaborazione internazionale che ha coinvolto il prof. Simon Alberti e Jared Sterneckert dell’Università di Dresda (Germania) e il prof. Onn Brandman dell’Università Stanford (USA).